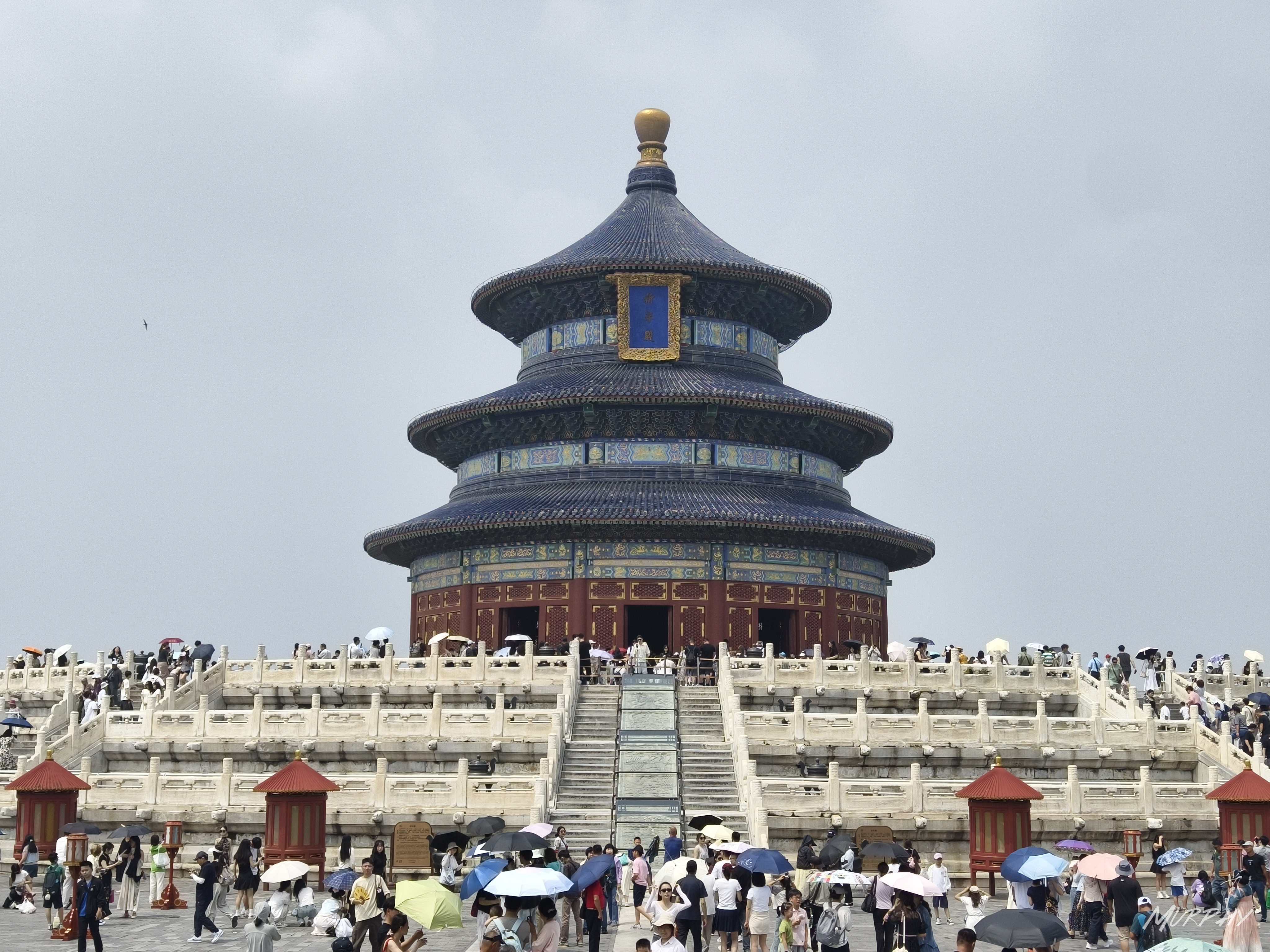

六七月的北京各位“炎热”

🏛️ 一个月“北漂”观察:我在北京寻找答案

因项目出差,我第一次踏上北京的土地,并在那里度过了一个月。这一个月的时间里,我反复思考,不断查阅网上的信息,就是想知道——北京是一座什么样的城市?可我到最后,依然不知道答案。

这趟北京之旅,原本只是一个出差任务,却阴差阳错地持续了一个月,中间还因学校答辩匆匆回去了一次。我将这段时间分成了两段:

- 2025.06.23 - 2025.07.05: 第一次来,带着对首都的巨大期待,尽管工作繁重,仍抽时间出去看了看。

- 2025.07.08 - 2025.07.22: 第二次返京,我知道接下来面临的是什么,心情跌到谷底,这段时间的工作强度,差点儿要了我的“半条命”!

在这一个月的时间里,我内心反复只有一个问题:北京究竟是一座什么样的城市? 为什么有这么多人前赴后继地来“北漂”?

来京之前的宏大印象

对于北京,我相信每一个中国人都有一个基础的共识:它是首都、是行政中心、是文化中心。

在我的想象中,它是一个充满权力与机会、遍地精英的宏大舞台。它代表着中国最顶尖的教育、最集中的资源和最广阔的平台。然而,当我真正置身其中,我才发现这种宏大的认知下,隐藏着无数复杂的、具体的现实。

工作与生活的两极见闻

这一个月的经历,像两张鲜明的切片,让我看到了北京的两极。

工作中的“学历天花板”

我在研究所进行外协工作,这相当于过了一个月的“上班族”生活。所里遍地都是博士,来自清华、北大、浙大、中科院等顶尖名校的毕业生,和他们一比,我过去引以为傲的学历瞬间黯淡无光。我感受到了这个城市在人才密度上的恐怖,以及无形中存在的“学历天花板”。

“北漂”的无奈与现实

我也接触到了许多来做外协的外单位普通人。他们已经在北京打拼十几年,但依然面临着严峻的现实问题:工作、住房、以及最残酷的儿女教育。 户口不在北京,他们的孩子似乎并不能完全享受到这座超级城市带来的优势。他们是这座城市最坚韧的螺丝钉,也是在巨大体制面前,显得有些无力的个体。

城市资源与空间成本

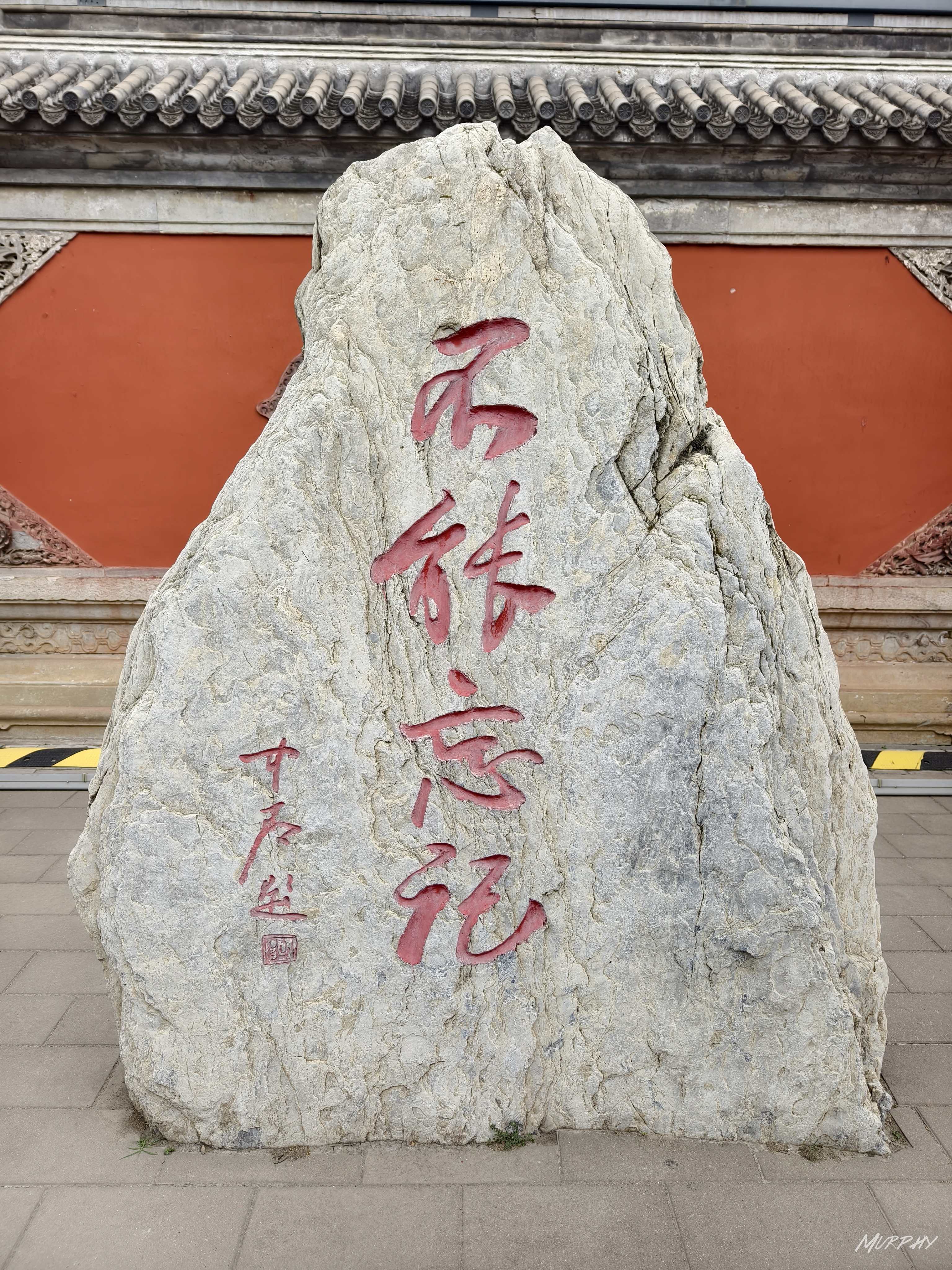

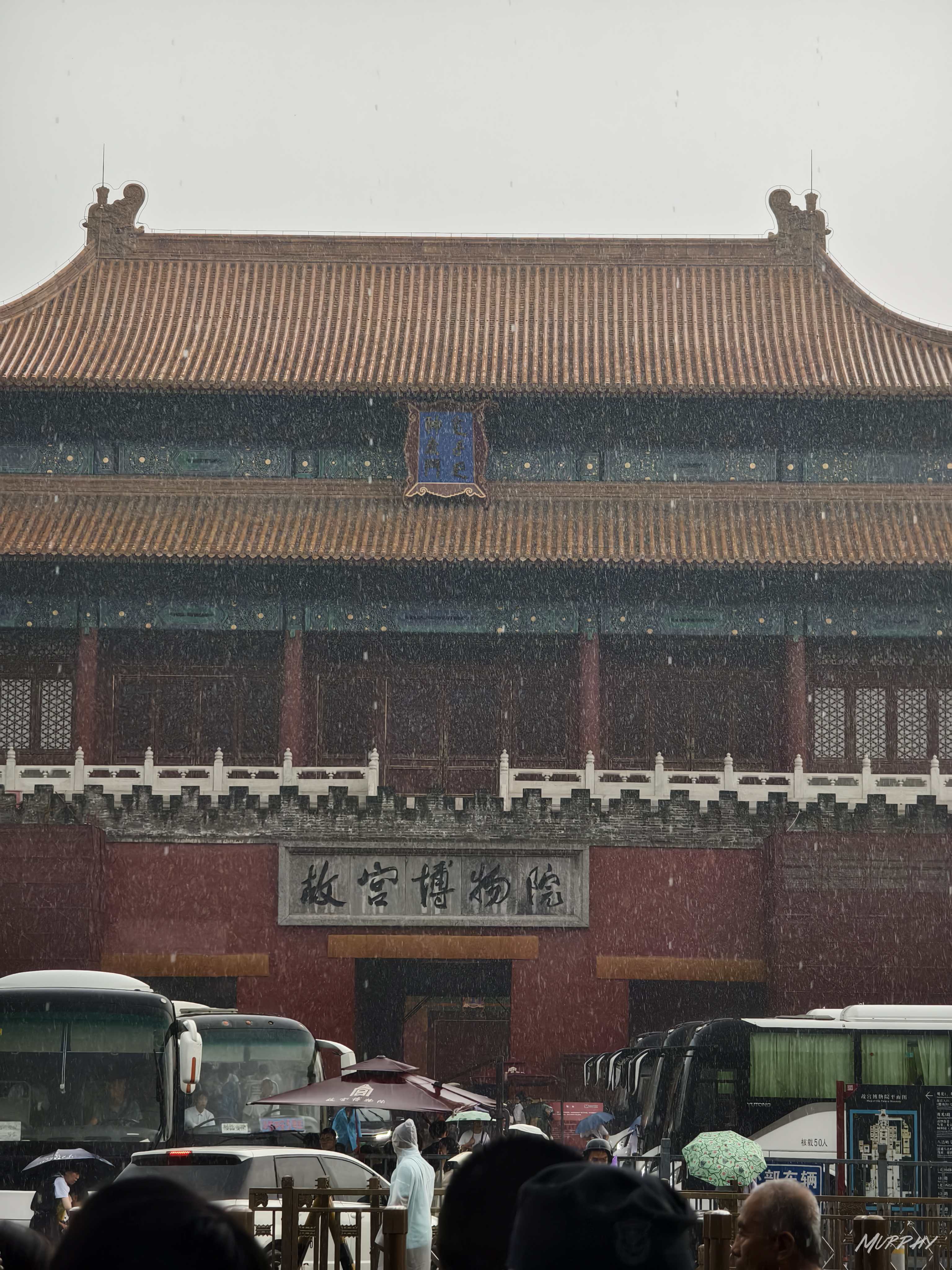

我利用空闲时间逛了逛北京,它的科教文娱资源是无法比拟的:海淀区数不清的顶尖高校,故宫天坛天安门等历史地标,以及数不尽的国央企总部。然而,这种“摊大饼”式的发展,也导致了城市空间的极度拉伸。虽然地铁密布、交通便利,但去任何地方都要花很久的时间。时间成本,是这座城市隐形的门槛。

一份温暖与一份慰藉

期间,我约见了我的大学学长兼老乡。他在北京读了三年书,毕业后选择留下“北漂”。我们聊了很多,我希望他在这个巨大的城市一切顺利。这份同乡的温暖,是这段高压生活中的一份慰藉。

我的思考:北京究竟是什么?

这一个月,我感到极度疲惫。晚上,我一遍遍地听着赵雷的《再见北京》和《北京的冬天》(尽管现在是夏天),心情沉重。

我一遍遍地在知乎、B站搜索“北京是一座什么样的城市?”。我看到了一万种解读,但内心依然没有确定的答案。

北京,是一座充满机遇,也充满壁垒的城市。

- 它为少数人提供最顶尖的资源和最广阔的平台,让梦想触手可及。

- 它对多数人展现的是高不可攀的房价、激烈的竞争和巨大的时间成本。

这次在北京的经历,让我对自己的“人生”有了更清晰的认识吗?或许也没有。我之前有没有考虑过“北漂”?或许有过。但这次亲身体验后,我的想法更复杂了。它让我直面自己在学历、能力上的不足,也让我感受到了在巨大的体制与资源分配面前,个体努力的边界。

我依然没有找到一个简单的答案来定义这座城市。但我知道,北京是一面镜子。它残酷而真实地映照出每个人自身的价值、潜力,以及为梦想愿意付出的全部代价。

我带着这份沉重而宝贵的思考,离开了这座巨大的城市。

北京!真的太大了!大到连想一想都感觉十分沉重乃至喘不过气了。再见了,北京!